エッセンス オブ フライ フィッシング & エッセイ オン フライ フィッシング vol.138 「何やら見かけないヒラタ ―― ミチノクオビカゲロウ?」の棲む沢⑥/竹田 正

2023年08月19日(土)

これまでの経験から、件の沢に棲むオビカゲロウの羽化は6月中旬頃に集中するものと考えており、前回の調査釣行も夏至に入る頃合いで行ってきた。

前回の調査では、体長13mmを超えるまでに成長したオビカゲロウのニンフが採集され、その個体はウィングパッド(翅芽)が黒く大きく発達していたのだった。羽化までに何日を要するのか予測がつかなかったものの、近々に羽化する個体は他にもいるものと思われ、件の沢から目が離せない状況となっていた。

しかし、次に訪れることができたのは8月の上旬だった。見込んでいた羽化は終わっているかもしれず、今シーズン中にオビカゲロウのダンとスピナーを見つけられるチャンスは、恐らくこれで最後となると思われた。もしも目指す結果が得られなければ、これはまた来年に持ち越しとなってしまうのだ。そこで今回の調査釣行は「オビカゲロウの探索を最優先、釣りは少し我慢」と、強く意を決したのである。

これまではイワナを釣りながら遡行し、湧水を見つけては竿を置きオビカゲロウを探してきたのだが、今回は優先順位を真逆とした。つまり、オビカゲロウを探しながら遡行し、時々イワナを釣るのである。オビカゲロウの謎解きに執心しているとは言え、やはりイワナも気になるのだ。強く決心したと言ってはみても、結局はイワナ釣りもする、それが落としどころである。潔くロッドを置いていくことなど、到底できやしないのだ……。

森に踏み入ると、まずはオビカゲロウのダンとスピナーを探した。特に今回は何としても見つけたかった。広く周囲を見渡しつつ、岩陰や草木にカゲロウがいないか、じっくりと観察しながら遡行した。

森に踏み入ると、まずはオビカゲロウのダンとスピナーを探した。特に今回は何としても見つけたかった。広く周囲を見渡しつつ、岩陰や草木にカゲロウがいないか、じっくりと観察しながら遡行した。

石に寄り添って定位するイワナを見つけ、つい手を出してしまった。釣れてきたイワナはやせ細っていた。豊かな森も連日猛暑の影響を受けていた。かなりの渇水となっており、沢水の水温は18℃に達していた。冷水を好むイワナには厳しい状況。

石に寄り添って定位するイワナを見つけ、つい手を出してしまった。釣れてきたイワナはやせ細っていた。豊かな森も連日猛暑の影響を受けていた。かなりの渇水となっており、沢水の水温は18℃に達していた。冷水を好むイワナには厳しい状況。

イワナは岩の陰に、その身を潜めている。気取られぬように、私も岩の陰に隠れてキャスティングする。渇水時はかくれんぼのイワナ釣りとなる。鈎掛かりしたイワナは走り回るとすぐにバテてしまうのであった。イワナたちにとっても、今年は明らかに辛い夏。

イワナは岩の陰に、その身を潜めている。気取られぬように、私も岩の陰に隠れてキャスティングする。渇水時はかくれんぼのイワナ釣りとなる。鈎掛かりしたイワナは走り回るとすぐにバテてしまうのであった。イワナたちにとっても、今年は明らかに辛い夏。

ニンフの棲み処。ダンとスピナーはその傍にいる可能性が高い、と考えているのだが、しかしながらその姿を見つけることができない。棲み処には程好い水量で清水が湧き流れている。ニンフの探索を開始すると、新鮮な清水が岩肌を濡らしているところで、オビカゲロウのニンフを見つけることができた。体長6mmと7mmの個体。

ニンフの棲み処。ダンとスピナーはその傍にいる可能性が高い、と考えているのだが、しかしながらその姿を見つけることができない。棲み処には程好い水量で清水が湧き流れている。ニンフの探索を開始すると、新鮮な清水が岩肌を濡らしているところで、オビカゲロウのニンフを見つけることができた。体長6mmと7mmの個体。

最近は手馴れてきたのか、棲み処に目星をつけて探し出すことができるようになってきた。オビカゲロウのニンフの逃げ足は素早く、正にヒラタカゲロウの仲間である。それを逆手にとって採集する。体長6mmと9mmの個体。

最近は手馴れてきたのか、棲み処に目星をつけて探し出すことができるようになってきた。オビカゲロウのニンフの逃げ足は素早く、正にヒラタカゲロウの仲間である。それを逆手にとって採集する。体長6mmと9mmの個体。

ともに体長7mmの2個体。前回までの採集にはティッシュを使ってきたが、今回は厚手の不織布を使用した。クッキングペーパーにその使い勝手の良さを感じた。

ともに体長7mmの2個体。前回までの採集にはティッシュを使ってきたが、今回は厚手の不織布を使用した。クッキングペーパーにその使い勝手の良さを感じた。

過去も含め、これまでに採集した内で最小の体長3.5mmの個体と5mmの個体。小さな個体は微細な隙間に隠れてしまい、かなり捕えにくい。これより小さな個体の採集には、さらなる工夫が必要である。

過去も含め、これまでに採集した内で最小の体長3.5mmの個体と5mmの個体。小さな個体は微細な隙間に隠れてしまい、かなり捕えにくい。これより小さな個体の採集には、さらなる工夫が必要である。

今回採集した内で最大の体長11mmの1個体と9mmの2個体。11mmの個体はウィングパッドが発達し黒くなってきており、希望的観測であるが、この秋に羽化する可能性を感じた。今回ニンフの棲み処の周辺にダンやスピナーの姿は見当たらなかったものの、これらを捉えるチャンスは、まだ残されているのかもしれない。オビカゲロウを採集した湧水の水温はいずれも14℃前後だった。この時、イワナが棲む流れは18℃。

今回採集した内で最大の体長11mmの1個体と9mmの2個体。11mmの個体はウィングパッドが発達し黒くなってきており、希望的観測であるが、この秋に羽化する可能性を感じた。今回ニンフの棲み処の周辺にダンやスピナーの姿は見当たらなかったものの、これらを捉えるチャンスは、まだ残されているのかもしれない。オビカゲロウを採集した湧水の水温はいずれも14℃前後だった。この時、イワナが棲む流れは18℃。

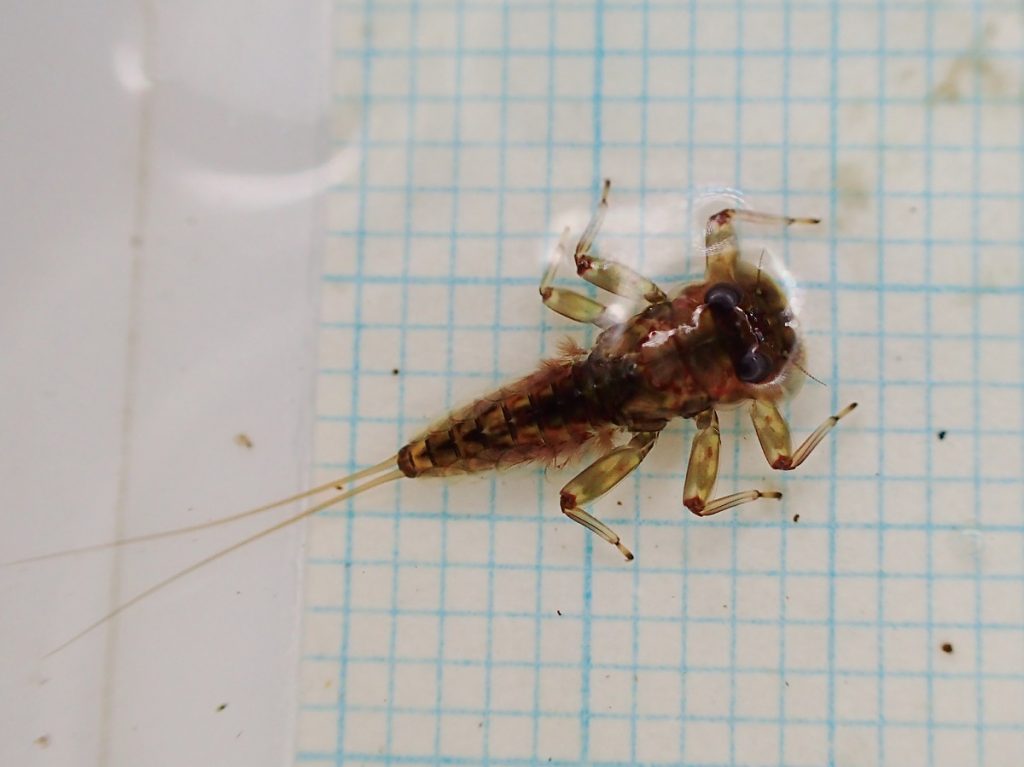

オビカゲロウと共に採集されたニンフ。コナガカワゲラらしきが1個体と、松葉のようなエラが特徴的なトビイロカゲロウの類で種は見当がつかないニンフが1個体。さらに、頭部の左右複眼および胸腹正中線上に渡る濃褐色の帯が印象的な種不明のカワゲラ、これについては体長3~5mmの4個体を採集した。

オビカゲロウと共に採集されたニンフ。コナガカワゲラらしきが1個体と、松葉のようなエラが特徴的なトビイロカゲロウの類で種は見当がつかないニンフが1個体。さらに、頭部の左右複眼および胸腹正中線上に渡る濃褐色の帯が印象的な種不明のカワゲラ、これについては体長3~5mmの4個体を採集した。

渇水の為、ヒラキやカタに出てきているイワナたちは少な目で、石の陰などに隠れていることが多かった。故にイワナはフライを見つけにくくなっているため、反応するまで少々時間を要する。そこで大きめのフライを使用し、着水音も利用して存在感を高めることで、隠れ処からイワナを誘い出した。使用したフライパターンは主にウルフやハンピーのバージョン。

渇水の為、ヒラキやカタに出てきているイワナたちは少な目で、石の陰などに隠れていることが多かった。故にイワナはフライを見つけにくくなっているため、反応するまで少々時間を要する。そこで大きめのフライを使用し、着水音も利用して存在感を高めることで、隠れ処からイワナを誘い出した。使用したフライパターンは主にウルフやハンピーのバージョン。

倒木の下に定位するイワナを見つけた。そのイワナに対し、必要十分なだけの距離を確保しつつも、身を低くしながらそっと、可能な限り、気取られないように接近した。二律背反のその落としどころが大切。息を潜めながら倒木の下にフライを送り込むと、イワナはバッサリとフライに喰らいついてきた。

倒木の下に定位するイワナを見つけた。そのイワナに対し、必要十分なだけの距離を確保しつつも、身を低くしながらそっと、可能な限り、気取られないように接近した。二律背反のその落としどころが大切。息を潜めながら倒木の下にフライを送り込むと、イワナはバッサリとフライに喰らいついてきた。

大岩の陰に身を隠しながらフライをキャストした。こちらからは着水したフライを見ることはできない。数秒が経ち、視界に入る所まで流れてくるはずのフライが、流れてこない。手元のラインを手繰り、じわりと張って、ゆっくりとアワセをくれると、右手に確かな手応えが返ってきた。

大岩の陰に身を隠しながらフライをキャストした。こちらからは着水したフライを見ることはできない。数秒が経ち、視界に入る所まで流れてくるはずのフライが、流れてこない。手元のラインを手繰り、じわりと張って、ゆっくりとアワセをくれると、右手に確かな手応えが返ってきた。

暑い中でも若者のイワナたちは元気で思わぬところからフライにアタックしてくる。新仔サイズもフライを突いてきた。みんな食べ盛りで大いに結構!酷暑に負けず、モリモリ食べて大きく育っておくれ。

暑い中でも若者のイワナたちは元気で思わぬところからフライにアタックしてくる。新仔サイズもフライを突いてきた。みんな食べ盛りで大いに結構!酷暑に負けず、モリモリ食べて大きく育っておくれ。今回釣れてきたイワナたちは、6月に訪れた時と比べて痩せたイワナが多い気がした。春から続いていた水不足、それに追い打ちをかけるような空梅雨。その後は連日猛暑が続いている。思うに、水温の上昇で否応なしに代謝が上がってしまい、それに見合った分のエサが摂取できていないのではないか?そもそもエサや水中の溶存酸素も不足気味だったのかもしれない。夏バテを窺わせるイワナたちを見ていると、やはりイワナは冷水に棲む魚であると、つくづくと感じたのだった。

さて、オビカゲロウについて、今回の調査の結果をまとめた。

【オビカゲロウのダンおよびスピナーの再発見には至らなかった】

【採集したオビカゲロウのニンフは総数11個体であった】

体長毎の個体数をみてみると

「11mm 1個体」 「9mm 3個体」 「7mm 3個体」 「6mm 2個体」 「5mm 1個体」「3.5mm 1個体」 となった。

最大で11mm 最小は3.5mmで、7~9mmの個体数が多く、直近で羽化を迎えるであろう13mmを超える個体は採集されなかった。

なお、「11mmの個体はウィングパッド(翅芽)が発達」していた。

体長には個体差があり、大きさ毎の個体数に偏りがある。これについては今回に限らず、過去の調査においても同様な傾向があり、非常に興味深い。また、小さい個体は採集が難しいことも、この結果に影響があるだろう。

過去の調査では

【前回6月の調査 8個体を採集した】

「13.5mm 1個体」 「11mm 1個体」 「10mm 3個体」 「8mm2個体」 「6mm1個体」であった。

【2022年8月の調査 4個体を採集した】

「8mm」 「8.5mm」 「10mm」 「12mm」各1個体であった。

ミチノクオビカゲロウと考えられるダンおよびスピナーの各1個体を、6月中旬から下旬にかけて現認していることから、その羽化は6月中旬以降に集中して行われるものと考えていた。

一方で、昨年8月と今年6月に採集したニンフの観察においては、個体によって体長に差が認められたことから、短期集中型の羽化は行われず、少なくとも1か月程度、またはそれ以上の期間の幅を持って、羽化が行われる可能性が示唆されていた。今回の調査からも同様な傾向が見出された。

採集したニンフの大きさについて、それぞれを比較してみると、大きさ毎の段階的な体長の個体差が認められ、サイズによる「クラス分け」ができる傾向が見受けられた。これはオビカゲロウの2年1化性の裏付けを示唆するものと考えられる。また、今回の調査で採集された最小サイズである3.5mm、更にそれより小型の個体の存在、これらも含めて考慮すると、少なくとも6段階以上のサイズに「クラス分け」ができることが予想される。これは羽化の時期に幅があることを示唆するものと捉えても、良いのではないだろうか。

今後は定点観測にて追跡調査を行うとともに、検体数を増やしていくことで、この度予想された「クラス分け」傾向は更に明確になるものと考えている。

オビカゲロウは体長14mm程度で終齢羽化するものとみられる。これまでに採集した「12mm/昨年8月第2週」 「13.5mm/今年6月第4週」 「11mm/今年8月第1週」 以上の3個体はウィングパッドが発達していた。経験的に他の水生昆虫でも見られるように雌雄差も含めた個体差を考慮すると、14mm以下で羽化に達する個体がいても不思議ではない。ニンフの成長速度がどの程度のものなのか、その確認が必要である。

今回の調査において採集された、ウィングパッドが発達してきている11mmの個体は、盛夏から秋の間に羽化する時間的な余裕が残されていると感じられ、その可能性が大いに期待される。

今回は更に、同水系であるものの既知の生息場所から距離を隔てた、別支流の沢筋にも、新たにオビカゲロウの生息場所を発見した。水温や日照などの影響を受け、生息場所(湧水)の違いにより成長速度等に差が生じると仮定すれば、調査対象としている源流域全体では、湧水毎それぞれの羽化タイミングがあるものと思われる。

以上のことから、オビカゲロウの羽化および繁殖行動は、6月のみならず、おそらくは5~9月に亘り期間分散して、ひっそりと小規模で行われるものと考えられる。

そのような繁殖行動には大いに謎を感じるところであるが、生息環境が特殊且つ局所的であることも鑑みると、ダンやスピナーを念頭に置いて探索し続けてもそれらを目にする機会がほとんどない理由は、このことと関連性がありそうである。

従って夏季終盤以降9月についても継続的な調査を行う必要が出てきたといえる。

ミチノクオビカゲロウ関連記事 vol.122 vol.127 vol.128 vol.129 vol.130 vol.137

手探り状態から始めたオビカゲロウの探索であるが、ここに至ってようやくオビカゲロウの生活史が少し垣間見えてきた、つまり探索の手掛かりが増えてきたように思う。調査観察を続けてきたことでその棲み処の特徴や生態について理解が進み、調査を重ねる度に何かに気付き、それまでの経験から新たな知見が導き出されてきた。

やはり、何事も経験とその蓄積が大切なのだと、再認識したのである。これは普段の釣りにも当てはまると思う。いくつもの書物を読み重ねてみても、そこに想像をめぐらせてみても、実際のところはなかなか分からないもの。とどのつまり、それを知る術は、自然と触れ合い五感を使って感じることで、自然から教わり学ぶ、ということに尽きると思うのだ。答えはきっとフィールドにある。

今回はオビカゲロウの他にも、トビイロカゲロウ属の種不明のニンフ1個体、コナガカワゲラ属と思われるニンフ1個体、種不明のカワゲラのニンフ4個体が採集された。彼らは、なかなかに興味深い存在なのである。新たな宝探しが始まるか……?

まずはオビカゲロウのダンとスピナーの再発見に、これからも注力していこうと思う。豊かな時間と多大な喜び、ロマンを与えてくれる水生昆虫とイワナ、命を育む豊かな森に感謝!ありがとう!

THE ESSENCE OF FLY FISHING & THE ESSAY ON FLY FISHING vol.138/ T.TAKEDA

← 前記事 vol.137 目次 次記事 vol.139→